In der Klosterruine kann von April bis Oktober täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr eine Ausstellung über erhaltene Teile des Baudenkmals besucht werden. Im Sommer finden am Abend vielfältige Veranstaltungen statt.

Die Franziskaner – einer der vier großen Bettelorden des Mittelalters – wurden teilweise auch durch zu große Freiheit zur Verweltlichung verführt. Aus zeitweiligen Ansiedlungen etablierten sich dauerhafte Franziskanerkloster, unterstützt von den Ordensgönnern. Nach den Statuten des Ordens entwickelte sich der Typus der Bettelordenskirche, die baulich wenig aufwendig zu sein hatte: statt eines turmbewehrten Westwerks musste ein kleiner Dachreiter genügen und anstelle hierarchisch gegliederter Kirchenschiffe eine offene Halle. In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, ob ein Franziskaner-Kloster von Franziskanern selber erbaut wurde oder, ob die Franziskaner, wie in der Anfangszeit, einen verlassenen Bau von einem anderen Orden geschenkt bekamen.

Diese Klosteranlage entstand Ende des 13. Jahrhunderts. Zuerst wurde den Mönchen des Franziskanischen Ordens das Grundstück vom Brandenburgischen Markgrafen im Jahr 1271 geschenkt. Im nahe gelegenen Tempelhof befand sich die Ziegelei, die den Ordensbrüdern vom Ritter Jacob von Nebede im Jahr 1290 geschenkt wurde. Damit wurde der weitere Ausbau der Klosteranlage möglich.

Das jetzige Baudenkmal der Ruine der Franziskaner Klosterkirche gilt als letztes Zeugnis einer mittelalterlicher Klosterkultur in Berlin: ihre Errichtung war ein Beginn der regionalen Entwicklung der Backsteingotik und damit ein erstes vollständig in Backstein ausgeführtes Bauwerk. Ein Teil der nördlichen Schiffwand besteht aus Feldsteinmauerwerk, das früher entstand als der Backsteinbau.

In Nordeuropa verschwand der Backstein mit dem Ende des Römischen Reichs völlig. Er wurde im 12. Jahrhundert durch Mönche wieder eingeführt und verbreitete sich wegen der Vorteile gegenüber dem Naturstein – sowohl bei den Kosten als auch der Form der Bauausführung.

Säkularisierung

In der Zeit der Reformation wird im Jahr 1539 Berlin/Cölln protestantisch, der Berliner Franziskanerkonvent wurde aufgelöst, aber die Mönche erhielten noch ein lebenslanges Bleiberecht in der Klosteranlage. Der letzte Mönch der Franziskaner im Kloster, Bruder Peter, starb 1571.

Nutzung als Druckerei

In den darauffolgenden Jahren richtete der kurfürstliche Leibarzt und Alchimist Leonhard Thurneysser im Kloster die erste Druckerei Berlins ein. Hier konnte man auch Schriftstücke in unterschiedlichen Sprachen anfertigen lassen. In seiner Druckerei produzierte er Schriften in unterschiedlichsten Alphabeten und nutzte dafür neben deutschen, lateinischen, griechischen und hebräischen Lettern auch solche mit arabischen Schriftzeichen. Zusätzlich gründete er das erste naturwissenschaftliche Laboratorium Brandenburgs. Dafür legte er einen botanischen Garten an und hielt auch exotische Tiere im Klosterhof.

Das Berlinische Gymnasium zum Grauen Kloster

Das erste Gymnasium Berlins hat der Landesherr, Kurfürst Johann Georg von Brandenburg, 1574 eingeweiht. Otto von Bismarck war ein berühmter Schüler des Gymnasiums.

Die Kirche, das Refektorium und das Beichthaus, ein Teil des Gartens und der Kirchhof wurden der Schule zur Nutzung zugewiesen.

Beginn des 19. Jahrhunderts

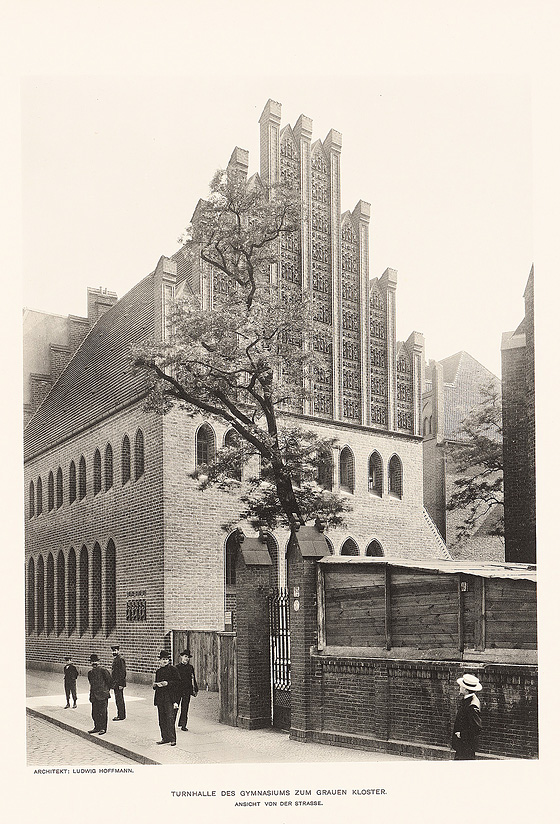

Der Gebäudekomplex befindet sich in einem schlechten Zustand – in den folgenden Jahrzehnten werden umfassende Umbau- und Restaurierungsarbeiten durchgeführt: es wird der Nordflügel umgebaut, daraus wird eine Sternwarte und eine Aula, die Anlage des Klosters wird durch ein mehrgeschossiges Lehrerwohnhaus und eine Turnhalle mit einem Terrakotten-Giebel an der Fassade ergänzt. Gefertigt von Professor August Vogel, zeigten die Motive für den Flächenschmuck des Giebels den Bär als Turner, entsprechend dem Zweck der Gebäude.

Zerstörung der Klosteranlage im Jahr 1945

Am Ende des II. Weltkrieges bleiben von der Kirche noch die Umfassungsmauern auf der Nord-, Ost- und Westseite im Wesentlichen erhalten; es wurde auf der Südseite das Seitenschiff und ein Teil der Kirchenschiffmauern zerstört. 6.000 Bücher aus dem Bestand der in Trümmern liegenden Schulbibliothek wurden 1947 von einem 13-Jährigen, dem Peter Rohrlach, gerettet. In der Zentral- und Landesbibliothek Berlin werden Bücher aus der Schulbibliothek des Gymnasiums zum grauen Kloster verwahrt.

Ab 1951 — Städtebauliche Neusortierung und kulturelle Nutzung

Die Nordwestecke des nördlichen Seitenschiffs und dessen Außenmauer wurden bei U-Bahnbauarbeiten im Jahr 1951 abgetragen und dabei ist die Spitze des Westgiebels abgestürzt. Weitere Reste der Klosteranlage wurden infolge der Verbreiterung der Grunerstraße, 17 Jahre später, abgerissen. Die Umgebung der Klosterkirchenruine gestaltete man zu einer Grünanlage um. In den 1980er-Jahren, für die 750-Jahrfeier Berlins im Jahr 1987 sowie in den Jahren 2002 bis 2005 fanden an der Ruine der Franziskaner Klosterkirche Sanierungen statt.

Eine kulturelle Nutzung des Baudenkmals beginnt 1982, 2016 geht die bauliche sowie programmatische Zuständigkeit an das Bezirksamt Mitte von Berlin / Fachbereich Kunst und Kultur über.

Das aktuelle Programm findet man im Internet unter www.klosterruine.berlin

RUINE DER FRANZISKANER KLOSTERKIRCHE

Klosterstraße 73a, 10179 Berlin

ÖFFNUNGZEITEN:

April – Oktober Mo-So, 10.00 – 18.00 Uhr

Verkehrsverbindungen:

U2 Klosterstraße

U8, U5, S5, S7, S75 Alexanderplatz

Bus 248, Littenstraße